柄を動かす 名古屋帯編

今年に入ってから、何だか急に名古屋帯が気になっています。「ん?なんか変じゃない?」という名古屋帯に出くわす機会が増えたからです。何が変かと言うと…

1 前柄と太鼓柄が遠過ぎる

2 太鼓柄から垂先までが遠過ぎる

この2点が物凄く気になります。1のケースの場合、前柄を自分の思う所に持って来るのが困難になります。2のケースは太鼓を作ることが困難になるので、ご自身で垂先を折り曲げたり、何かしら対処されていることが多いように感じます。

なぜなんだろう…??答えは分からないですが、名古屋帯の個体差は着物の比じゃないです。あり過ぎです。なんとなーく想像するのは… 本来、帯結びは「太鼓結び」に限定出来るものでは無く、無限にあるはずです。そうなると柄の配置は出来るだけ長めの設定になるのかな?だからこんなに長く距離とってるのかな?なんて思うのですが、太鼓結びしかしない方にとっては無駄に長くなっています。そして傾向としては、前柄と太鼓柄の距離は(特にポイント柄)どんどん長くなっている様に感じます。痩せている人にとっては、嬉しくない傾向です。

6月の「無料ご相談会」で承ったのが、名古屋帯のお直し。上記の1 のケースに該当する、前柄と太鼓柄が遠過ぎる名古屋帯をお預かりしました。前柄と太鼓柄との距離は胴回りの体格差に直結するので、一概に「コレ!」と言えないのですが…標準的にはそれぞれの柄中心から柄中心までが90㎝位が多いです。しかし、それは帯を作る製造段階で決まってしまうことなので、お仕立てする人間が操作出来る内容ではありません。でもって、ご相談頂いた帯が… 前柄と太鼓柄までが遠いのです。

お客様の体格がこの帯に相応しい位に豊かであれば良かったのですが、そうでは無かった。いたってフツーな体格であった為、チューリップがお腹の中心部分にこないのです。なぜこんなに遠くしたのか… 謎。体格のよい人用だったのかな?太鼓結びじゃない何かを想定したのかな?とにかく謎。謎だけど、このままでは何ともならないので、お直しです!

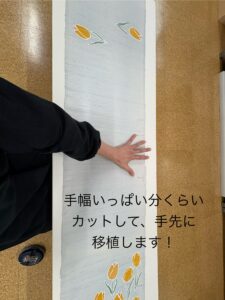

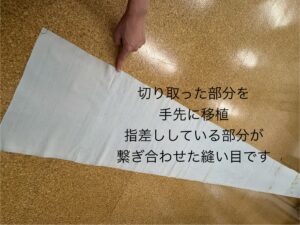

前柄と太鼓柄の余分な部分をカットして、その分不足してしまう手の長さをカバーする為に、切った部分を手先に移植しました。

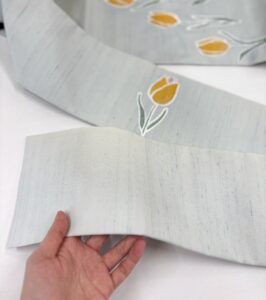

出来上がった名古屋帯がこちら

ちょっと見づらいですが、切って縫い合わせた継ぎ目が下の写真です。まず1本目。

手先にもう1本。

これでチューリップをベスポジに来るようにして、お太鼓結びが出来ます。わたしたち和裁士だからこそ出来るお直しで、お客様も我々も「やって良かった〜」と思える、とってもナイスなお仕事でした( ◠‿◠ )

名古屋帯をお仕立てするには、本当は「胴廻り寸法」が必要です。それ無しでお仕立てして、畳み付けまでやっちゃうのは…本来は物凄く危険なことなんですよね… てことが最近よく分かってきました。名古屋帯、奥深いです。