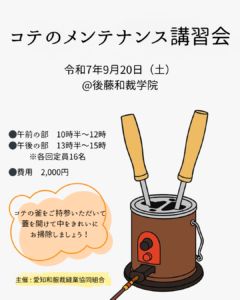

コテのメンテナンス講習会を開催しました

9月20日に後藤和裁にて、愛知和服裁縫業協同組合主催の「コテのメンテナンス講習会」を開催しました。

コテの釜の蓋を開けてお掃除して、再び元通りにする。ただそれだけなのですが、やったことの無い人にとっては中々ハードルの高い作業です。コテの種類によって、ちょっとしたコツみたいなものもあるので、知っている人に教わるのが安心で早い!そんな訳で、初の試みとなるこの講習会は告知の段階で結構反響があり、最終的に16名の方にご参加頂きました。県外からいらっしゃった方も多く、長野県、兵庫県、奈良県からもお越し頂きました。感謝!!

さて、講習会が始まりまずは釜の蓋を外す所からです。ネジを外して蓋を開けると…

上の動画の方は、蓋のネジが錆びてガチガチに固まってしまっていました。時間をかけて錆びを取り、何とか蓋を開けてお掃除することができました。

そもそもこの講習会に参加するということは、蓋を開けたことが無いということで、20年1度も開けたことないという方もみえました。とにかく皆さん埃がスゴイ!

中が錆び錆びの方も…

そして異物もスゴイ。なんと蓋を開けたらカメムシが!!

何だか分からないもの、和裁道具ではないので、もしかしたら製造段階から既に混入していたのでは?なんて物もありました。

蓋を開けた後は埃を取り除く作業です。皆さんせっせとお掃除して、ピッカピカになるまで磨き上げます。

和裁組合の理事の先生がコンプレッサーを持って来て下さり、取り除き切れない埃を吹き飛ばしてくれました。コンプレッサーが私物って、あなた何者ですかっ?て、お尋ねしたら「バイクとか好きなんで」と。機械に強い和裁士さんの存在は超ありがたいです。

最後は復元作業です。コテの種類は「タキイ」か「ハタミシン」の2つあり、「ハタミシン」の方が元に戻すのにコツがいります。初見で一人では難しいだろうな、と思いました。

講習会ではコテのお掃除をするだけでなく、サーモスタットの仕組みやコンセントの仕組みも教えてもらいます。ちょうどコードに問題がある方がみえたので、切って新しいコンセントに付け替える実演もしました。

これを自分でやるか、と言われると…ちょっと無理かも、と思いますが、知識として知っていた方が絶対に良いです。中身がどうなっているかを知っていると、器具の取り扱い方に差が出ます。

最終的に皆さんコテが綺麗になって、気分スッキリ爽やかにお帰りになりました。皆んなで同じ方向に向かって作業をしているせいか、雰囲気も良く和気あいあいとした中、楽しみながらコテのメンテナンスができました。わたしは写真を撮っていただけですが、色んな方のコテを見て回り、年代ごとに異なる構造の違いがあったり、コテの柄にもやはり年代で差があったりして、非常に興味深く感じました。「タキイ」も「ハタミシン」も時代が下ると柄はだんだん薄くなっています。「ハタミシン」の柄が下の写真です。奥の方が新しくて薄く、手前の方が古くて厚みがあり重いです。重くて重心が前の方にあるので、自立するんですよね。

わたしもどちらも使ったことはありますが、「自立する」とか考えたこと無かったです。ただ「古い方が使いやすい」とは思っていて、それは皆さん共通の意見でした。

書き切れないほど、まだまだ色んなエピソードがあるのですが… ここまでにします。この講習会は面白い!そして楽しい!「来て良かった〜」と満面の笑顔でお帰りになった参加者さまを見送りながら「来年も絶対やるぞ」固く決意しました!