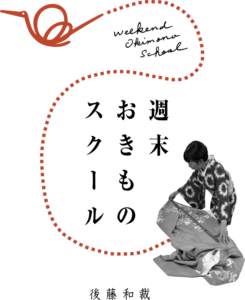

週末おきものスクール はじめます

怒涛の6月が過ぎて、7月はその余韻や余波にのまれつつ過ぎてゆき、あっという間に8月になってしまいました。このペースでお盆を迎えると、クリスマスはもうすぐそこです。怖っ!

さて。3月くらいから少しずつ準備していた新しい企画「週末おきものスクール」をはじめます。週末土日のどちらかで、不定期に、少人数で、お着物ユーザー様の知りたい事や、やってみたい事を、わたしの知る限り、出来る限り、お教えします、やってみます。というワークショップです。

既に何度か試みています。例えば「普段着のお着物でほつれている所、自分でも直せるでしょうか?」という方に、応急処置をお教えしました。その写真を撮ったのに…間違って消してしまったようで見当たらず(ToT)

ほかにも「運針からしっかりみっちり習ってみたい、でも自分のペースで」そんなご要望をお持ちの方と、運針からしっかりみっちり、でも無理のないペースの月イチで、楽しく取り組んでいます。

こんな感じのゆる〜い空気で、マンツーマンor二、三人の方と共に、だいたい二、三時間で3千円位のワークショップ、それが「週末おきものスクール」です。

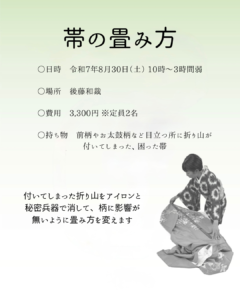

8月30日の「週末おきものスクール」は「帯の畳み方」にフォーカスします。どんな事をするのかというと… 名古屋帯や袋帯を畳んだ際の折り山が、前柄や太鼓柄の大事な所にきていませんか?気になりませんか?まずはどうやって畳むべきかを考えて、付いてしまった折り山を秘密兵器で消して、畳み方を新たに決め直す。そんな事をいたします。

先日同じ内容で2名様を対象にワークショップを開催しました。まずは帯の構造をご説明して…

ここが太鼓柄中心、ここが前柄中心、という位置に糸印をして…

どうやったら大事な箇所に折り山を出さずに畳めるかをシュミレーションします。

既に付いてしまっている折り山を、秘密兵器で消して、畳み直します。

これでヨシ!気分スッキリ!

帯は個体差がかなりあるので一概に言い切れませんが、袋帯の場合ですと、8等分に畳まれていることが多いと思います。体格によりますが、二分の一の折り山は大概お腹の真ん中近辺にいきます。つまり、8等分ではいかんのです。

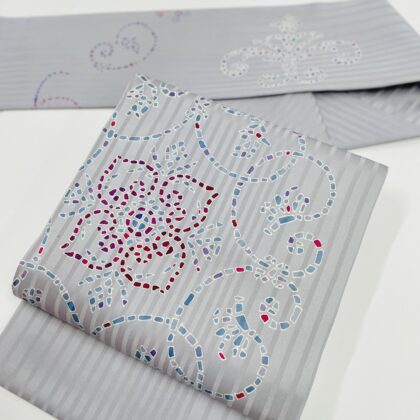

最近よくご相談頂くのは、中古品を購入された方のケースです。そもそも最初から帯の構造を度外視して畳まれた帯を、最初の着用者が畳み方を再現できずに適当に畳みます。その結果、幾重にも付いた折り山に困惑する次の着用者、或いは次の次の着用者になったお客様が「どうすればいいの?」と駆け込まれるケースです。折り山がヤケてしまっていたこともありました。こちらの袋帯がまさにそのケース。

ヤケを「おおつき工芸」さまに直してもらってから、帯丈をご本人様に合うように短くお直しいたしました。帯の柄は体の前と後ろにあり、その間の距離が大問題なのですが、こればかりは締めてみないと分からないですよね。傾向として、前後の柄が離れ過ぎていて結びづらいというお悩みが多いように感じます。それ、直せます。

この「帯の畳み方」については、まだまだ語りたい事が色々いろいろあるのですが、長くなり過ぎるので今日はここまでにいたします。自分で言うのもなんですが「帯の畳み方」面白いです。個体差がすごくあるのがとても興味深いです( ◠‿◠ )! 作り方や畳み方も色々あって「それおかしくない?」という帯も散見します。今回はひとまず、名古屋帯・昼夜帯・袋帯・丸帯に的を絞り、帯結びは太鼓結びを前提として畳み方を考察します。

8月30日、午前10時からスタートして、13時前には終わる予定です。恐らく3本か4本くらいの帯を畳み直せると思います。わたしもお手伝いしますね。定員は2名様で、費用は3,300円です。お車でお越しになる方は、建物前の駐車場をご利用下さい。お申し込みは当サイトのお問い合わせフォーム、お電話、Instagram DM にてお願いいたします。

そして、今後「週末おきものスクール」で取り上げて欲しい題材がありましたら、是非リクエストして下さい。「帯の畳み方」の次は「着物の畳み方と寸法について」、「紙でつくるお着物 構造を知る」なんて内容を予定しています。座学だけでなく、縫う事にも取り組むつもりです。今年の残り5ヶ月でどれだけ出来るのか… そもそも人集まるのかしら?という不安もありますが、はじめてみます。気になる方はお早めにお問い合わせ下さい(^人^)